交通事故に遭ったあと、ケガが治ったと思っても、体に不調が残ることがあります。このように「治った」とは言えない状態が続くときに関係してくるのが後遺障害の問題です。

ここでは、後遺障害とは何か、正しく認定を受けるための準備や診断書の取り方、そして適切な慰謝料を受け取るための手続きについて分かりやすく解説します。

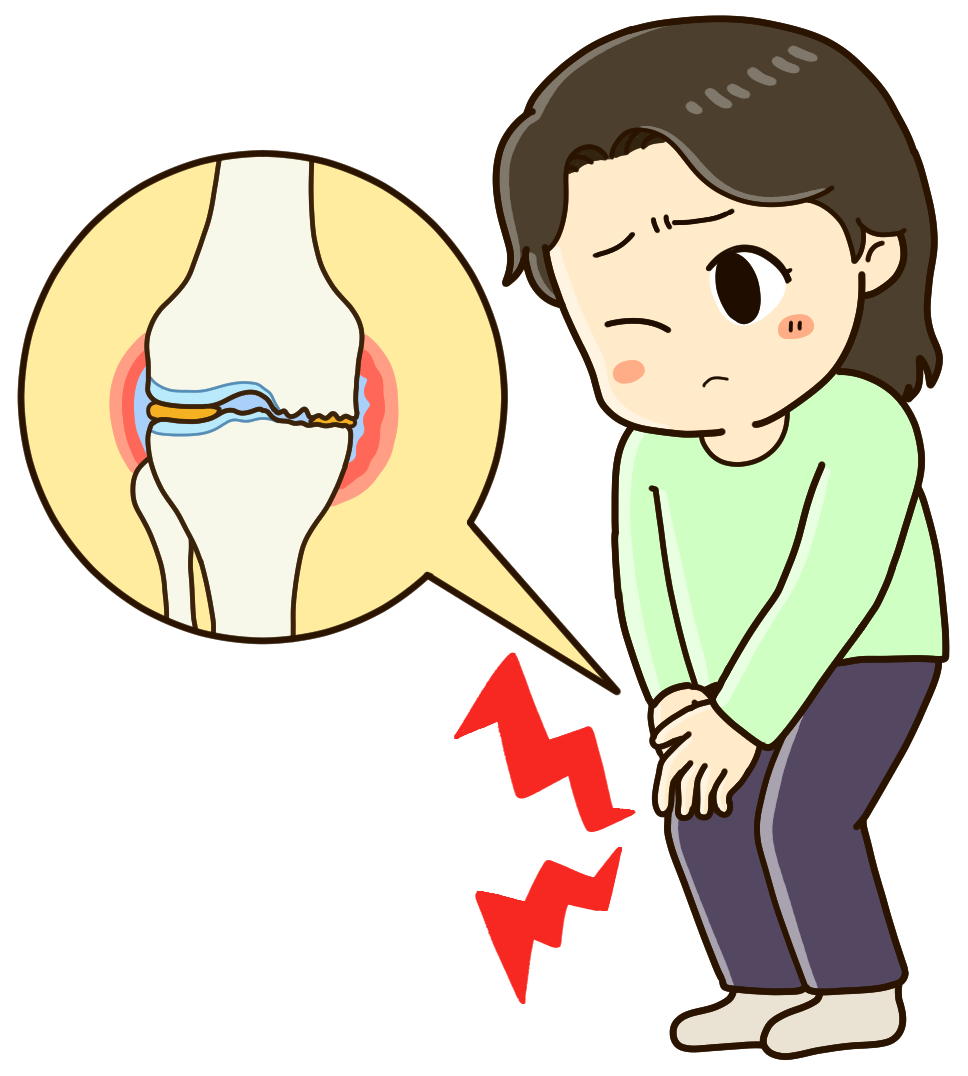

後遺障害とは、交通事故によって負ったケガの治療を続けても、完全には元の状態に戻らず、体や生活に支障が残ってしまった状態をいいます。例えば、手足のしびれが取れない、慢性的な痛みが残る、関節の動きが制限されるなどが該当します。

こうした症状がある場合、医師の診断書をもとに保険会社や自賠責保険の審査機関が「後遺障害」として認定するかを判断します。これは法律に基づいた手続きで、認定されることで慰謝料や補償を受け取るための重要な第一歩になります。

たとえば、「後遺障害等級」と呼ばれる区分に応じて、受け取れる金額や補償内容が決まります。したがって、事故後の治療がひと段落した段階で、必要に応じて専門医による診察と診断書の取得を進めることがとても大切です。

私たちらいと整骨院では、交通事故後の対応や後遺障害に関する専門の行政書士がついてサポートすることができ、患者様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスや対応を心がけています。

正しい後遺障害の認定を受けるには

後遺障害の認定を受けるには、診断書の内容が非常に重要です。ただ単に「痛い」「しびれる」といった主観的な訴えだけではなく、それがどのように日常生活や仕事に影響を与えているかを具体的に伝える必要があります。

認定に向けて準備しておきたいポイント:

専門医による診察を受ける

一般的な医師よりも、交通事故後の後遺障害に詳しい医師や整形外科の専門医の診断が望ましいです。自分の症状を詳しくメモする

どんなタイミングで痛みが出るのか、どれくらい続くのか、生活の中でどんな支障があるのかを記録しておくと、医師も正確な判断をしやすくなります。診断書の内容を確認する

医師が作成した診断書には、症状の具体的な内容や障害の程度、将来的な影響などが記載されます。書類の内容が不十分な場合は、必要に応じて補足してもらうことも可能です。

認定された後遺障害等級は慰謝料や補償額に直接影響するため、できる限り正確で詳細な情報を診断書に盛り込むことが大切です。

らいと整骨院では上記のような内容を行政書士と相談できる体制が整っております。

慰謝料をもらうための手続きとは?

後遺障害が認定されると、保険会社を通じて慰謝料や逸失利益(将来の収入の損失)などの補償を受け取ることが可能になります。

慰謝料請求の主な流れ:

医師に後遺障害診断書を作成してもらう

診断書をもとに、損害保険会社や弁護士へ相談する

自賠責保険または任意保険へ等級認定の申請を行う

等級が認定され、慰謝料などの金額が提示される

なお、慰謝料の金額については保険会社の提示が必ずしも妥当とは限らないため、専門家(弁護士や行政書士など)に相談するのも良い方法です。

また、事故直後からの通院記録や写真、治療内容の記録なども後遺障害の証明に役立つので、早い段階から準備しておくことをおすすめします。

診断書をもらうときのポイント

診断書の内容次第で、後遺障害の等級認定が変わってくるため、診断書をどう書いてもらうかが非常に重要です。以下のポイントを意識しましょう。

医師に「事故との因果関係」をしっかり説明してもらう

日常生活で困っていることを具体的に伝える

毎日の痛みや体調変化を記録し、診察時に持参する

将来の通院や治療の必要性についても記載してもらう

医師とのコミュニケーションをしっかり取ることで、正確かつ信頼性の高い診断書を作成してもらいやすくなります。

まとめ:後遺障害の手続きは正確さと準備がカギ

交通事故後に後遺障害が残ってしまった場合、正しい認定と適切な慰謝料を受け取るには、準備と専門的なサポートが不可欠です。

診断書はその土台となる大切な書類です。症状や生活への影響をしっかり伝え、医師と連携しながら進めることで、納得のいく補償につなげることができます。

らいと整骨院では、交通事故に関する豊富な知識と経験をもとに、患者様の後遺障害認定や手続きに関するご相談を承っています。お困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。